Yuko

Yuko今日は、ロンドンのアートクラスで初めてイーゼルを触った日のことを少し話そうかなと思います

当時25歳。思い切ってロンドンへ留学を決めました。

そこで、英語もロクに話せず、“イーゼル” の呼び方すら知らない超ビギナーのわたしが、ロンドン芸術大学のショートコースに挑んだのだった。

ロンドン芸術大学のショートコースって何?はこちらの記事で↓

念願のロンドンでのアートクラス

申し込みまでにはトラブルがあった

初めて選んだ油絵のクラスは、セントラル・セント・マーチンの「Portrait Oil Painting」。人物画を油絵で描くコースだ。

講師はRoger Gill。すごく気のいい穏やかなおじいちゃんなのだけど、キャンバスの前では熱いパッションをたぎらせる、とってもいい先生だった。

ちなみに、わたしはロンドン芸術大学附属の語学学校に在籍しながらアートクラスをできる限りたくさん受講するのが目的でロンドンに来ていました。

ところが!

いざ受講申込みをするのに、現地で有り得ないトラブルがあって。。。3ヵ月くらいかけてなんとか乗り越えて、ようやく参加することができたんだ。

受講できるまでにトラブルがあったもんだから、アートクラスの初日は もう跳び上がるくらいうれしくて、アドレナリン出まくりのハイテンション状態を抑えながら、Holbornにあるセントラル・セント・マーチンの校舎へ向かったのだった。

路地裏の小さな校舎のロビーで

校舎は、キングスクロスにあるのとは違って小さく、こじんまりとした路地裏にあった。

Google mapをたどって路地裏の道に入ると、明らかに生徒らしいアーティスティックな若者たちが、タバコを吸ったりコーヒー片手に、と小さな群れをつくっていた。大きなカバンや、キャンバスケースを小脇に抱えている。

バッジ(生徒手帳みたいなIDカード)を見せて、ドキドキしながら校舎へ入る。

入り口には小さい売店とカフェテーブルがいくつかあって、すでに集合時間前に到着した生徒らしき人たちが座っていた。

だれでも参加できるショートコースのクラスだからかな?

マダムと呼ぶべき、かなり年上の人もいた。それにしてもかなりの人数が待っていた。

講師らしき人が奥から現れて、「〇〇のコースの方は付いて来てください」と呼びかけるごとに、1つのグループが去っていく。

どうやら、年始から開講するクラスの生徒が一堂に集合したらしい。講師の人が迎えに来て、生徒を教室へと案内していく仕組みみたいだ。

ついにわたしも案内されて、みんなで古いエレベーターに乗りこんだ。緊張する。ヴイーンという鈍い音で沈黙がさらに際立つ・・・

教室で、そわそわしながら自己紹介

いかにも美術室って感じの教室に入る。

まずは講師のRogerから挨拶があって、そのあと生徒も続いて軽く自己紹介をした記憶がある。

わたしは「UAL(ロンドン芸術大学)の語学学校の生徒です。日本から来ました。」ってちぢこまりながら話だった気がする。。。

今思い出すと はずかしっ。

周りの人は色々で、フリーランスのイラストレーターの人、わたしみたいな留学生、主婦の人も居たし、昼は会社員で夜に絵を趣味でやりたくて通うって人もいた。

後々に分かるんだけど、イギリスでは残業なんてほとんど無いから、社会人でも空き時間に学校に通う人が多いみたいだ。

パイプ椅子に座って、みんなの一言一言に興味しんしんで耳を傾ける。語学学校の教室内とは違う、生の英語だから難しい。

さあ!実際のクラスは・・・

初日までに揃えるべき画材

クラスに申し込んだ時、初日に持参する画材リストがメールで指示されていた。

いくつかの油絵の具、絵筆、F10か12以上のキャンバス、ペインティングオイル、パレット etc…

けれど、当日にRogerが言ったのは・・・・「全部は必要ないよ〜」

え?要らないの?! はりきって全部揃えたからかなりの出費だったんですけどー・・・涙

しかも絵の具の色も、イエローオーカー、ウルトラマリンブルー、とか10色くらい指定されてた。。

聞いてみると、「あれば良し!」という感じで、手持ちの絵の具でもいいし、極論では好きな色を使えばいいとのこと。・・・なんだよぉ〜 笑

その後、「リストに示した色はこういう意図で色を指定してみたんだ。」と話していた、気がする。(←英語力 泣)

肌の色は、基本的にイエローオーカーとバーントシエンナ、それにブルーを使っていくよ〜。というようにね。

とはいえ、語学学校と違って、フツーに話す人の英語は難しかった。

改めて思い知ったのは言い回しとかテンポとか、語学学校のクラスでは配慮して話してくれてたんだな〜ってこと。

ここではほんとに必死で、超集中して耳ダンボにしないとクラスに付いていけなかった。

説明もなくイキナリ始まる!どうしよう・・・分からない

みんな画材は持って来てるよね?さあ始めよう。と、Rogerが言うとみんな戸惑うことなく、教室にある「大きなもの」を手に取って組み立て始める。

え? え?! どうしよう。分からない・・・

このキャンバスを立てかける三脚みたいなやつ、英語でなんて言うんだ!?(日本語での呼び方も知らないけど)

ってか、使ったことないから高さとか調節の仕方もさっぱりだよーーーー・・・(焦り)

もう恥をしのんで手を上げる。

… 先生!これの使い方がわかりません・・・

Rogerは目を大きく見開いて「え?本気で?」となったけど、

わたしは「油絵やるのも初めてなんです。」と伝えた。

「これはイーゼルと呼ぶんだよ。」

わたしはそこから教えてもらったのだった。

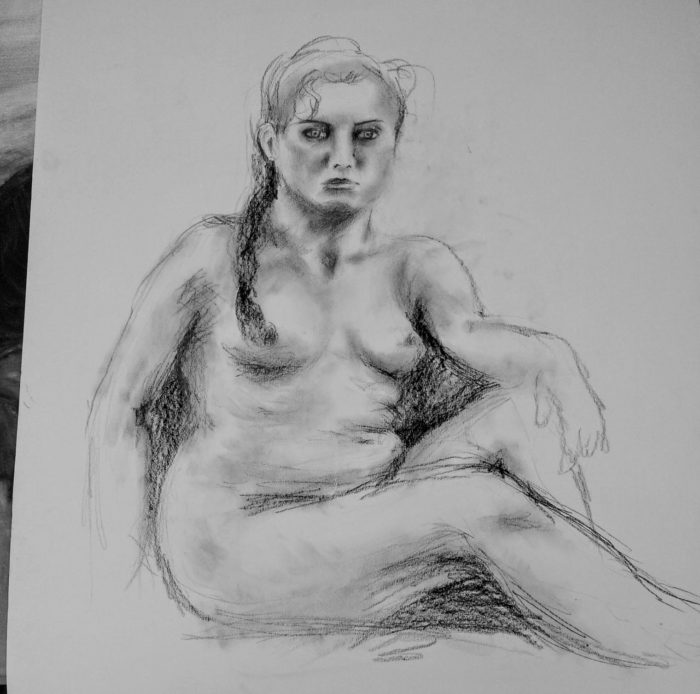

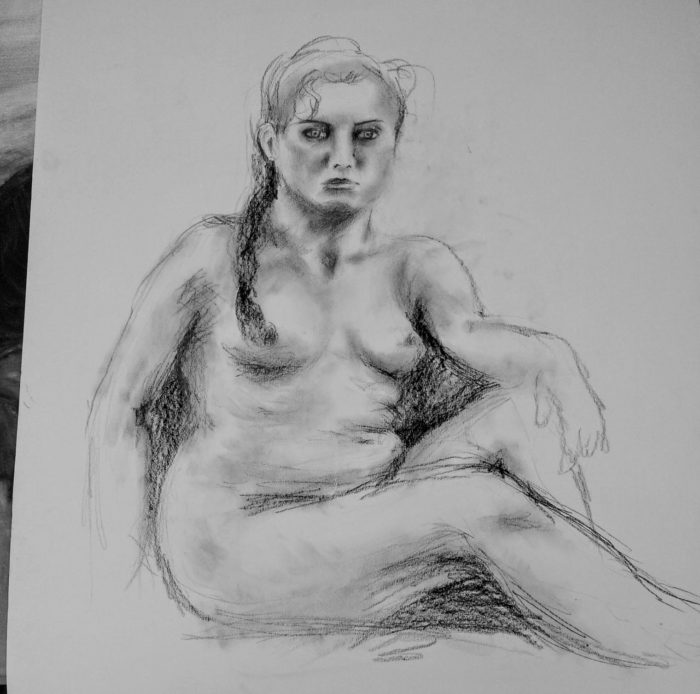

描いてみよう!実力だめしのデッサン

教室にはモデルさんがいて、早速デッサンしてみよう! と、絵を描き始めることに。

「気軽にデッサンしてみようか」とね。

大きな画用紙(たしかA1くらい)が配られ、「チャコールもパステルもあるから自由に描いてみて」とRogerは言う。

「さぁ お手並み拝見といこう」と、わたしはなんだか試されている気分になった。実際はそんなこと言ってないのにね。笑

使ったことのない油絵の具よりも、手持ちのグラファイトペンシルを選んだ。

休憩時間は貴重な「生の英語」でのコミュニケーション

デッサンの合間のブレイクには、となりで描いているイギリス人の女性が、りんごをかじりながら気さくに話し掛けてくれた。

現地の人の中には、英語が流暢じゃない留学生をめんどくさがる人もいる。

今までそういう状況もあったから、英語が出来るできないに関わらず、ひとりの隣人というテンションで向こうから話し掛けてくれると、とても嬉しくなるもので

彼女はロンドンの郊外に住んでるけど、1時間以上かけて特急列車に乗って通ってきたらしい。

日常は主婦。絵が好きだからもっと上手くなりたくてクラスに参加したそうだ。飾らないで話してくれるそれを聞いて、さらに好感が持てたのを覚えてる。

上手い下手とかじゃない。みんなで見て、みんなで感想を言い合う。

デッサン時間が終了すると、「みんな、イーゼルをこちら側に向けて、見せてごらん」とRogerが言い、一斉にみんなが描き上げた絵が、中央を向き合う。

わたしは少し躊躇いながら、、自分の描いた絵をロンドン芸術大学の先生に見せるという緊張感で、ドキドキした。

様子をうかがうように周りを見わたす。

「画力」が何を指すのか? わたしには正確に伝えられない。

それが「正確にモデルを絵に描き起こす力」だとするならば、クラスの中で画力がある人は2/3くらいだったと思う。

直すところよりも伸ばすところを伝える

Rogerは1枚1枚の絵に歩み寄りながら、「ここはすごくよく描けているね。」とか、「この目の雰囲気がとてもいい。」とか、「この線が美しい。」とか、とにかく気に入ったところをひたすら褒める。

たま〜に「ここの影を強くするともっと良くなる」とか、「もう彼女の少し腰は細いかもしれない」という伝え方をする。

生徒に10の言葉をかけるとしたら、8〜9は褒め言葉。残りの1〜2で直せるところを伝えてくれる。

そして生徒も絵に集まって、これはすごくいいね!とか声を掛け合う。

それは、なんだか目からウロコの空気感だった。

少なくとも日本の学校ではそういった時間は存在しなかったから。

美術の授業では、描いたものを先生に提出して点数が付けられたり、たまに絵画展に選ばれたりして展示されたりして完結していたから。

その日、わたしも褒められて、interactiveなクラスを体験したことの興奮もあって、足取り軽く帰っていったのだった。